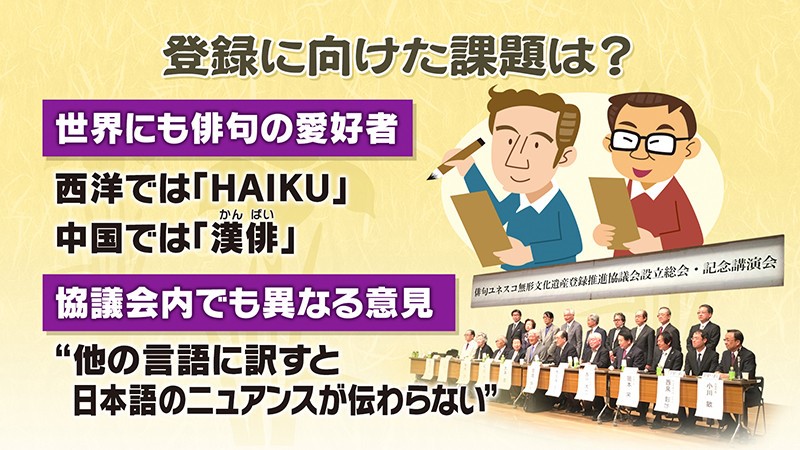

世界で俳句は?

外国にも俳句の愛好者はいて、西洋では「HAIKU」、中国では「漢俳」という名前で呼ばれ、一部では親しまれています。

しかし、当協議会に参加する俳人の団体の中でも、海外への理解については意見が微妙に違っています。

すでに世界に俳句の愛好者がいるので十分通用するという意見がある一方で、そもそも外国語だと五・七・五の形ではなくなりますし、「他の言語に訳すと、日本語のニュアンスが伝わらない」といった意見もあります。

日本語ならではの魅力も

確かに日本語ならではの言い回しがあります。

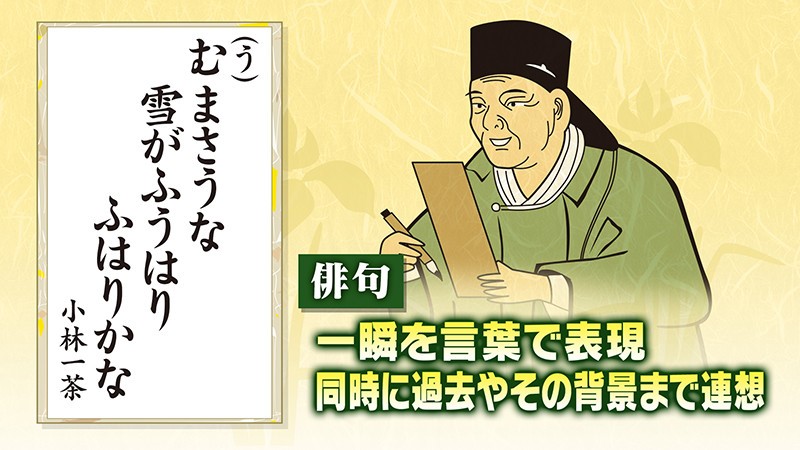

例えば、こちらの俳句。

「むまさうな 雪がふうはり ふはりかな」(小林一茶)

なんとも優しい雪が舞い降りてくる様を、一茶は「ふうはり ふはり」と表現しています。

これは、日本語であっても「ふわり ふわり」ではダメで、「ふうはり ふはり」だからこそ、伝わってくる言い回しで、外国語で直訳すると味気ないものになってしまいそうです。

しかも、その雪を見て貧しい農家の出身の一茶は「むまさうな」(美味そうな)と付けていて、これがあるから、私たちはイマジネーションを膨らませて、甘くておいしそうな雪が、ゆっくり、ゆっくりと、空から降ってくる情景が頭に浮かんでくるわけです。

俳句は、その一瞬を切り取り言葉で表現していますが、同時に過去やその背景まで、聴いた人に連想させることができる文芸です。これをニュアンス通りに伝えるのはかなりの難題だと思います。

参考:「NHK解説委員室 くらし☆解説 5月24日」名越 章浩(NHK解説委員)